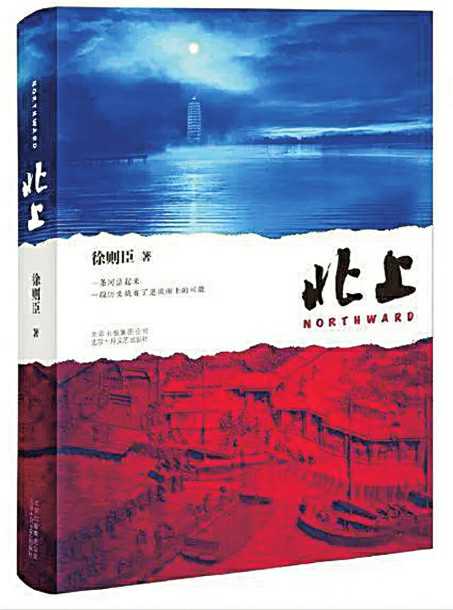

一部浩瀚的民族史诗

——读徐则臣运河题材小说《北上》

编者按

一年一度的世界读书日即将来临,响应书香机关建设,本报组织市场监管系统干部开展读书活动。系统干部踊跃参与,有的写下了自己的读书心得,有的写下了自己的读书故事,本报选登部分作品,与读者共飨。

伴着风声雨声,我读完了徐则臣的《北上》,掩卷是无尽的长思,眼前总有一条河在流淌,一条船正逆流而上。

这是我第一次读徐则臣作品,也是第一次读运河题材小说。一路读来,如沐春风,大有酣畅淋漓之感。且不说语言的鲜活灵动,也不说情节的跌宕起伏,单是文字里透出的那份亲切,就深深地融入骨子里。这种亲切源于所描写的运河人、运河事、运河景是如此熟悉,更源于我对运河的了解与热爱。

我的祖父居于泗阳运河南岸,后来有了大伯、姑妈与父亲。上世纪五十年代末,淮水泛滥,祖父祖母携老扶幼,逃荒到洪泽湖南岸盱眙的一个小山村。盱眙地处淮河南岸,与运河有着千丝万缕的联系。古老的隋唐大运河之通济渠,就是从盱眙第一山对岸的泗州城进入淮河,一路奔涌,入长江,入大海。北宋之后,漕运衰败,河道湮塞,隋唐运河已成往事。但穿越历史长空,滔滔的运河水曾从我的门前流过,这么一说,我也算得运河之子了。我曾沿着运河行走,面对奔涌不息的运河水,面对一艘艘南来北往的船只,感受运河的深邃与博大;走进一座座临水的城市,感受岁月的变迁。

我正是带着对运河的些许认知去读《北上》的。时间回溯到二十世纪初,时局动荡,中国大地处于风雨飘摇之中。为了寻找在八国联军侵华战争中失踪的弟弟马福德,意大利人保罗·迪马克以文化考察的名义来到中国。他自名“小波罗”,不仅是对马可·波罗的怀念,更是基于对中国及运河特殊的情感。

谢平遥作为“小波罗”的翻译一路陪同,先后召集起挑夫邵常来、船老大夏氏师徒、义和拳民孙过程等中国社会底层人士,从杭州出发,沿京杭大运河一路北上。这一路,既是学术考察之旅,也是对于前途和命运的反思之旅。当他们最终抵达大运河的最北端通州时,“小波罗”因中途刀伤而离世。正是这一年,清政府下令停止漕运,运河的衰落由此开始……

一百年后,中国各界重新展开了对运河功能与价值的文化讨论。当谢平遥的后人谢望和与当年先辈们的后代阴差阳错重新相聚,各个运河人之间原本孤立的故事片段,最终拼接成一部完整的叙事长卷。这一年,大运河申遗成功。

我的思绪随行船一路北上,一座座城市在脑海中频现。杭州、无锡、镇江、邵伯、高邮、河下、清江浦,再向北是我的故乡泗阳、骆马湖、微山湖……一个个熟悉的名字,一件件熟悉的事,像一幅流动的画,在我的心底流淌。

小说文字优美,行文若流水,娓娓道来。情节跌宕起伏,阔大的时代背景下,人生的命运随着运河的流淌而变幻。一代代人的命运,也随着时间的变换而变幻。

“一条河活起来,一段历史就有了逆流而上的可能,穿梭在水上的那些我们的先祖,面目也便有了愈加清晰的希望。”这部小说跨越一百多年的时空,将数代人的命运呈现在我的眼前。一代代运河之子,生于斯,长于斯,歌哭于斯,哀荣系于运河一身,根植于这一条河流,维系着祖国与个体的命运。

掩卷之时,我深深为作者对于运河两岸风情深入的了解而叹服。厚重的历史在徐则臣的笔端汩汩流淌,如同那生生不息流淌的运河,那是中华民族一部浩瀚的史诗。

□江苏省盱眙县市场监管局 赵海洋

全文复制

全文复制 上一篇

上一篇