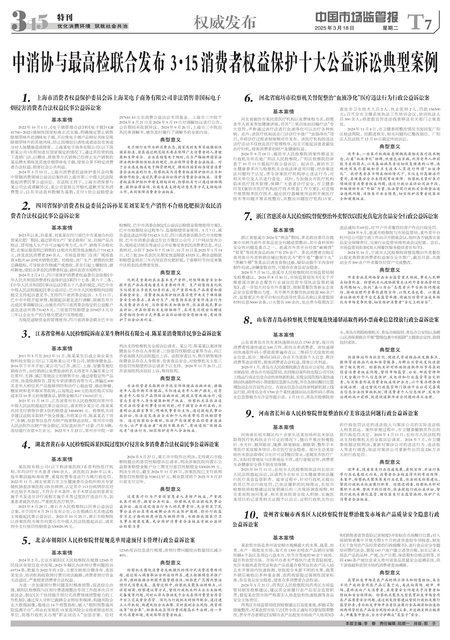

中消协与最高检联合发布3·15消费者权益保护十大公益诉讼典型案例

1.上海市消费者权益保护委员会诉上海某电子商务有限公司非法销售非国标电子烟侵害消费者合法权益民事公益诉讼案

基本案情

2022年10月1日,《电子烟管理办法》和《电子烟》(GB 41700-2022)强制性国家标准正式实施,明确规定禁止销售除烟草味外的调味电子烟,不应使电子烟产品特征风味呈现除烟草味外的其他风味,防止因增加引诱性或者添加有害成分对人体健康造成损害。上海某电子商务有限公司(以下简称某公司)在明知违反国家规定的情况下,通过其经营的线下连锁门店,以赠送、搭售等方式销售已经停止生产销售的某品牌水果味及其他非烟草味电子烟,侵害众多不特定消费者合法权益,损害社会公共利益。

2024年3月15日,上海市消费者权益保护委员会向集中管辖消费领域公益诉讼案件的上海市第三中级人民法院提起消费民事公益诉讼。在法院主持下,上海市消保委与某公司达成调解协议,某公司登报公开赔礼道歉并发布消费警示,以其非法获利数额为基数,支付1倍公益赔偿金257641.43元至消费公益诉讼专项基金。上海市三中院于2024年8月21日至2024年9月19日对调解协议进行公告,公告期间未收到异议。2024年9月26日,上海市三中院出具民事调解书,被告及时履行了调解书的全部内容。

典型意义

电子烟行业作为新消费业态,国家及时发布实施强制性国家标准,旨在通过规范技术要求保障广大消费者的人身健康和生命安全。企业在销售电子烟时,应当严格按照国家法律法规和强制性标准的规定,依法保障消费者合法权益。对于企业违反相关电子烟管理规定、强制性国家标准侵害消费者合法权益的行为,检察机关与消费者权益保护组织应当加强协作配合,通过民事公益诉讼维护消费者合法权益。消费者权益保护组织申请支持起诉的,检察机关可以通过协助调查、提供法律咨询、出庭发表支持起诉意见等方式支持起诉工作,共同保障消费者合法权益。

2.四川省保护消费者权益委员会诉孙某某刘某某生产销售不合格化肥损害农民消费者合法权益民事公益诉讼案基本案情

2023年以来,孙某某、刘某某在四川省巴中市某地合伙经营某化肥厂期间,通过冒用生产厂家名称和厂址、自制产品合格证、冒用他人生产许可证编号等方式,生产、销售不合格化肥,在案证据查明已销售的12批次化肥货值金额共计73142.5元,涉及农民消费者200余人。市场监管部门在该厂现场查获4批次60余吨未销售化肥。经检验,该厂生产、销售的化肥总磷超标,可导致农作物减产或绝收,甚至引起土壤板结,破坏耕地,侵犯众多农民消费者权益,破坏农资市场秩序。

2024年2月4日,四川省保护消费者权益委员会依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十七条、第六十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条的规定,向巴中市中级人民法院提起民事公益诉讼,巴中市人民检察院向法院提交支持起诉意见书,支持四川省消委会起诉。3月11日,巴中市中院开庭审理,根据起诉意见进行调解,原被告双方达成民事调解协议:由被告向四川省消委会指定的公益账户退还违法所得73142.5元,三倍惩罚性赔偿金219427.5元分三年以企业生产的合格化肥进行实物抵偿。

为规范退赔资金的管理使用,四川省消委会联合巴中市检察院、巴中市消委会制定《公益诉讼赔偿金管理使用方案》,巴中市检察院全过程参与、监督赔偿资金使用。5月7日,被告退还违法所得73142.5元后,四川省消委会联合巴中市检察院、巴中市消委会通过在官方微信公众号、门户网站发布公告,现场走访核实等途径公开征集受害农民消费者信息,并认真核对,分别于2024年7月18日、10月31日及2025年1月14日,对三批216名农民先期发放退赔款43325元,剩余退赔款和赔偿金将在三年内用农资化肥折抵,于春耕时节向受害集中区的农民消费者发放。

典型意义

化肥是重要的农业基本生产资料,对保障粮食安全和提升农产品品质起着至关重要的作用。生产销售伪劣化肥不仅侵害众多农民切身利益,还严重影响农产品质量和国家粮食安全。消费者权益保护组织落实党中央关于确保粮食安全的要求,在面对生产、销售伪劣农资案件违法行为及消费者诉求时,与检察机关加强协作,依法提起民事公益诉讼,并在检察机关支持协助下,采用发还现金与赠送农资相结合的方式开展公益诉讼赔偿金退赔活动,有效维护了社会公共利益。

3.江苏省常州市人民检察院诉南京某生物科技有限公司、陈某某消费欺诈民事公益诉讼案基本案情

2011年5月至2012年11月,陈某某先后成立南京某生物科技有限公司(以下简称某公司)等公司,销售保健食品。2016年下半年开始,某公司与江苏、浙江、上海、安徽等地经销商合作,由经销商以免费旅游的名义将老年人骗至某公司在常州、无锡、镇江等地设立的销售平台,通过虚假宣传产品功效、伪造检测报告、冒充专家讲课咨询等方式,诱骗近600名老年人相信其产品能够预防和治疗心脑血管、癌症肿瘤、糖尿病和老年痴呆等疾病,以每瓶近400元的高价购买实际成本仅10多元的保健食品,销售金额共计11616127元。

2021年11月18日,江苏省常州市人民检察院向常州市中级人民法院提起民事公益诉讼,请求判令某公司、陈某某共同支付销售价款3倍的赔偿金34848381元。检察机关同步建议法院采取财产保全措施,并将某公司、陈某某名下房产、车辆、存款等信息作为财产线索移送法院。常州市中级人民法院作出财产保全裁定,实际查封房产12套、汽车5辆,冻结银行存款9万余元。2022年9月22日,常州市中院一审判决支持检察机关全部诉讼请求。某公司、陈某某以案涉保健食品不存在人身损害、三倍惩罚性赔偿过重等为由,向江苏省高级人民法院提出上诉。法院审查认为,欺诈销售案涉保健食品存在人身损害,危害食品安全,对检察机关主张三倍惩罚性赔偿的诉讼请求予以支持。2024年11月26日,江苏省高院判决驳回上诉,维持原判。

典型意义

非法经营者采取欺诈手段宣传保健品治病功效,诱骗老年人高价购买保健品,不但造成老年人财产损失,还导致老年人轻信产品预防治病功效,耽误正常疾病治疗,侵害众多老年人身体健康和财产权益。检察机关在依法追究非法经营者刑事责任的同时,对于损害公共利益的,应查明公益损害事实,明确民事责任主体,通过提起民事公益诉讼,依法追究违法企业和个人的连带惩罚性赔偿责任。通过检察综合履职,依法严惩保健食品经营者违法行为,让严重违法者“痛到不敢再犯”,有效遏制“保健品坑老”违法行为,切实维护老年人合法权益。

4.湖北省黄石市人民检察院诉某医院过度医疗侵害众多消费者合法权益民事公益诉讼案基本案情

某医院有限公司(以下称涉案医院)系营利性医疗机构,年均诊疗手术患者1500余人。该医院自2020年以来,每年都因超标准收费、重复收费等违法行为被行政处罚。2022年11月,湖北省黄石市卫生健康委员会组织相关专家随机抽查涉案医院125份病例,认定其中113份病例存在对未达到手术指征、不符合手术条件、有手术禁忌症的患者实施手术及违反诊疗流程实施手术等过度医疗违法行为,加重患者就医负担,严重扰乱医疗秩序。

2023年8月28日,黄石市人民检察院以民事公益诉讼立案,并于同年8月29日发布公告,公告期满后无其他适格主体提起民事公益诉讼。2023年10月25日,黄石市检察院以涉案医院为被告向黄石市中级人民法院提起诉讼,请求判令支付惩罚性赔偿金530020.95元。

2024年5月27日,黄石市中院作出判决,支持黄石市检察院提出的惩罚性赔偿诉讼请求,判决涉案医院向黄石公益损害赔偿金账户分三期支付惩罚性赔偿金530020.95元。判决生效后,截至2024年11月25日,涉案医院已支付前两期惩罚性赔偿金318012.57元,剩余款项将于2025年5月27日前支付完毕。

典型意义

过度医疗行为严重侵害患者人身财产权益,严重扰乱医疗秩序,损害公共利益。检察机关依法提起民事公益诉讼,通过追究违法行为人的民事责任,充分彰显了民事公益诉讼在有效破解公共利益保护困境、弥补行政监管不足方面的制度功能与独特价值,为助推我国医疗卫生事业健康发展,充分维护消费者合法权益贡献公益诉讼检察力量。

5.北京市朝阳区人民检察院督促规范单用途预付卡管理行政公益诉讼案基本案情

2024年2月,北京市朝阳区人民检察院在梳理12345市民投诉举报信息中发现,2023年辖区内涉预付费问题投诉69734条,数量为2022年的3倍,主要反映部分健身房、美容美发店、培训机构收取预付费后闭店跑路,消费者预付资金无法退回,严重损害消费者合法权益。

为进一步加强预付费问题及时精准预警,促进综合治理,朝阳区检察院与区预付费清理整治专项工作组多次召开座谈会,制定《关于协同提升预付式消费领域预警能力的工作机制》,通过深入分析已跑路企业特征和规律,构建风险企业大数据画像,提炼出14个预警指标,植入“朝阳预警通风险监测平台”,将由此发现的15家高风险企业线索移送相关单位,助推行政机关办理“职业闭店人”全国首案。经对12345投诉信息进行梳理,涉预付费问题投诉数量同比减少40%。

典型意义

检察机关围绕消费者反映强烈的预付式消费退费难问题,通过深入调查取证分析症结所在,建立数据模型并推广应用,借助数据分析提升监督精准性,助推更广范围内整治预付式消费乱象。监督过程中,检察机关聚焦治理难点,以诉前磋商、检察建议等方式,督促行政机关纠正企业未按规定备案等问题,同时从源头推动发卡企业在预付费资金存管平台上完成资金存管。深化与行政机关的协作配合,通过建立工作机制、构建风险企业画像、实时监测企业风险、线索移送等“组合拳”,助推本地区预付费问题高水平治理,进一步优化消费环境,有效保障消费者权益。

6.河北省廊坊市检察机关督促整治“血液净化”医疗违法行为行政公益诉讼案基本案情

河北省廊坊市某民营医疗机构以免费体检为名,招揽老年人前来参加健康讲座,对其“三氧自体血回输疗法”夸大宣传,声称通过该疗法进行血液净化可以治疗各种疾病。此外,该医疗机构还在门诊诊疗中推广“血脂净化”项目,并将诊疗过程录制视频对外发布。该医疗机构的违法诊疗活动不仅扰乱医疗管理秩序,而且可能延误患者最佳治疗时机,侵害消费者的财产及健康权益。

2024年9月18日,廊坊市人民检察院将案件移送至行政机关所在地广阳区人民检察院,广阳区检察院经审查于10月11日提起行政公益诉讼。起诉后,廊坊市卫生健康委多次与检察机关会商法律适用问题,对涉案违法问题均予认定,责令涉案医疗机构停止违法行为,对相关单位及人员进行查处。同时,为加强全市医疗机构临床医疗技术管理,保障广大患者诊疗安全,市卫健委印发《廊坊市医疗机构医疗技术核查工作方案》,对违规开展禁限类医疗技术、超出医疗器械使用说明开展医疗技术等问题开展系统整治,共整治问题医疗机构13家,查处非卫生技术人员2人、执业医师2人,罚款156500元;召开全市卫健系统执法工作培训会议,培训执法人员300余人;将虚假宣传违法线索移送有关部门立案查处。

2024年11月4日,市卫健委将整改情况书面回复广阳区检法两院。经跟进核实,相关问题均已整改到位。广阳区人民法院于12月10日裁定终结诉讼。

典型意义

近年来,一些医疗机构故意模糊混淆相关医疗技术概念,打着“血液净化”招牌,吹嘘包治百病,利用老年人辨别能力差的弱点,以及基础病患者迫切恢复健康的心理,违规使用医疗器械和非卫生技术人员进行所谓“血液净化”。就诊患者在不明真相的情况下,不仅支付高额治疗费用,其健康安全亦未得到有效保障。检察机关紧盯医疗领域侵害消费者权益问题,通过行政公益诉讼司法手段,积极借助专业“外脑”力量,依法督促行政机关全面整治违法违规问题,消除医疗安全隐患,切实维护消费者就医安全和健康权益。

7.浙江省慈溪市人民检察院督促整治外卖餐饮以假充真危害食品安全行政公益诉讼案基本案情

浙江省慈溪市2024年“两会”期间,多名政协委员在提案中反映当前外卖食品安全问题亟需整治,其中食材原料安全性问题是重点之一。慈溪市外卖平台经营“麻辣烫”“冒菜”等同类食品的商户有270余户。多名消费者在购买食用部分外卖热销店铺出售的名为“肥牛卷”“撒尿牛丸”“黑椒牛柳”等菜品后诱发食物过敏,疑似由假牛羊肉食材制作而成,涉嫌虚假宣传,可能存在食品安全隐患。

2024年7月16日,慈溪市人民检察院向市场监管局制发检察建议。2024年8月30日,市场监管局发布《关于开展慈溪市新业态餐饮行业诚信经营专项执法监督的通知》,进一步加大对全市外卖餐饮、预制菜餐饮等新业态食品安全监管整治力度。共开展外卖餐饮执法检查300余户次,监督更正外卖平台标注的误导性菜品名称以及虚假原材料信息5000余条,口头警告100余次,发出责令限期改正违法通知书69份,对77户外卖餐饮经营户作出行政处罚。

2024年9月,慈溪市检察院与市场监管局、某外卖平台杭州总公司驻宁波工作站召开圆桌会议,组织各方就落实食品安全保障责任、完善行业监管举措形成会议纪要。会后,市场监管局拟制《致入网餐饮服务提供者告知书》。

2024年10月,宁波市人民检察院将督促整治外卖餐饮以假充真损害消费者权益案在全市推广,截至目前,共推动全市500余户外卖餐饮经营户完成整改。

典型意义

外卖食品是网络食品安全监管重点领域,事关人民群众切身利益。检察机关从政协提案关注的外卖食品食材信息问题切入,依托“益心为公”志愿者云平台抓住问题症结,推动治理外卖餐饮虚假宣传、以假充真乱象。以圆桌会议推动外卖平台完善监管举措,将诚信经营守法成本转化为市场竞争优势,切实维护消费者“舌尖上的安全”。

8.山东省青岛市检察机关督促规范快递驿站取件码小票商业信息投放行政公益诉讼案基本案情

山东省青岛市共有某快递驿站站点1700余家,每日向消费者投递快递近100万件,面向众多消费者。该快递驿站快递取件码小票底部普遍存在以二维码方式投放的商业信息,部分二维码扫码后,存在不当获取个人信息、欺诈消费等违法情形,损害消费者合法权益,侵害公共利益。

2025年1月,青岛市人民检察院联合青岛市公安局、青岛市邮政局、青岛市市场监管局,共同推动某科技有限公司尽快上线运行商业信息合法性审核新机制,实现全国范围内某快递驿站快递取件码小票虚假信息源头治理,并在各驿站醒目位置增加动态反诈宣传点位。在商业信息合法性审核新机制上线运行前,将青岛全市1700余个某快递驿站站点取件码小票商业信息替换为反诈宣传提示语。1月15日,青岛市检察院牵头,青岛市两级检察机关、青岛市邮政局、青岛市公安局以及崂山区消保委联合开展“警惕包裹中的陷阱”主题普法宣传,取得良好成效。

典型意义

快递驿站作为社区化、便捷式寄递物品收发服务点,提供寄递物品代收和保管服务,为群众日常收发快递提供了极大便利。检察机关针对终端快递取件环节存在的侵害消费者权益问题,督促市场监管、公安、邮政管理部门充分履行个人信息保护、反电诈和行业监管等法定职责,与消保委形成消费者权益保护合力,以个案办理推动全域治理。通过督促行政监管部门推动平台公司完善商业信息合法性审核机制,将消费者个人信息保护、反电诈治理的端口前移,促进快递取件安全问题的源头治理。

9.河南省长垣市人民检察院督促整治医疗美容违法问题行政公益诉讼案基本案情

河南省长垣市辖区内十余家生活美容场所在未依法取得医疗机构执业许可证的情况下,擅自开展注射瘦脸针、水光针、割双眼皮、隆鼻、除皱抽血、割眼袋、整形手术等医疗美容服务项目,存在医疗安全隐患。部分生活美容场所未依法取得《卫生许可证》擅自营业,违规发布医疗广告,实际经营地址与注册地址不符,进行虚假宣传,消费者生命健康安全得不到有效保障。

2023年10月11日,长垣市人民检察院依法向长垣市人民法院提起诉讼,诉请判令长恒市卫生健康委依法履行医疗美容监管职责。庭审过程中,针对行政机关提出的其已作出行政处罚,已依法履职的抗辩理由,长垣市检察院将检察建议回复期满后的三次现场调查视频、相关美容院询问笔录、相关美容院营业收入明细、实施医美项目的记录等相关证据予以出示,证明行政机关作出的行政处罚认定的违法收入与案涉公司的实际违法收入相差甚远。案件审理过程中,市卫健委撤销其作出的原行政处罚决定。2024年4月11日,长垣市人民法院判决支持检察机关的全部诉讼请求。2024年7月,市卫健委依据法院判决,重新对案涉公司的违法行为、违法收入等进行调查,依法对案涉公司重新作出罚没226万余元的行政处罚。

典型意义

近年来,随着医美行业迅速发展,虚假宣传、非法行医等行业乱象随之而来,消费者合法权益得不到有效保障。本案中,检察机关聚焦医美行业乱象,依法制发检察建议,督促行政机关依法履行职责。经跟进调查,检察机关针对履职不正确、整改不到位情形,依法提起行政公益诉讼,督促行政机关强化监管,堵住医美行业监管漏洞,维护广大消费者合法权益。

10.贵州省安顺市西秀区人民检察院督促整治批发市场农产品质量安全隐患行政公益诉讼案基本案情

某农贸市场是贵州省安顺市规模最大的水果、蔬菜、肉类、水产一级批发市场,每天有1300余吨农产品销往安顺所辖6个县区及周边六盘水市、毕节市等地的90余个商场、超市和农贸市场。市场开办者未严格执行进货查验制度,允许未提供进货凭证和农产品质量合格凭证的农产品入场且未开展场内快速检测,导致部分来源不明的水果、蔬菜外销后被检出多种重金属、农药残留超过强制性国家标准,存在食品安全隐患,侵害众多消费者合法权益。

2024年5月21日,西秀区人民检察院向西秀区市场监管局制发检察建议,建议其全面履行农产品安全监管职责,督促某农贸市场严格落实入场查验和快速检测等食品安全主体责任。

西秀区市场监管局收到检察建议后高度重视,积极采取措施整改:对某农贸市场下达《责令改正通知书》督促限期整改,责令开办者制定《安顺市农产品批发市场商户入场须知》和《销售者进货查验记录制度》并张贴在市场醒目位置;对入场销售者集中开展为期3个月的进货查验专项检查,制发《关于食用农产品经营者的行政提醒书》,进行食品安全专题培训暨约谈会,督促143户商户建立进货台账,如实记录入场农产品的品种、产地、生产日期、保质期和合格证明等,并将4380条产地信息录入贵州省食品质量安全追溯系统,供下游商超和农贸市场的消费者查询溯源。

典型意义

农贸批发市场是农产品的供应源头和销售枢纽,来自不同产地的食用农产品汇集于此,再流向商场、超市、市场,最终流向广大消费者,其质量安全问题关乎消费者知情权和安全保障权。检察机关聚焦大型农贸批发市场食用农产品质量安全问题,通过制发检察建议督促行政机关履行监管职责,责令批发市场开办者依法履行食品溯源和快速检测两项管控农产品安全风险的法定义务,并追溯至供应链源头,开展集中整治,全力守护群众“菜篮子”安全。

全文复制

全文复制