舌尖上的“坝坝宴”

编者按

我国农村群宴由来已久。在各地郊区和农村,每逢婚丧嫁娶、庆生祝寿、造房开店等红白喜事,自办宴席宴请亲朋的传统习俗盛行至今。农村群宴逐渐成为传承传统文化、开展亲邻社交的一个重要载体。但是,一直以来,农村群宴存在聚餐人数众多、食材不能溯源、办宴区域分散、后厨难以管理等问题,从而导致职能部门监管难、行业口碑较差、食品安全存在隐患。

党中央、国务院历来高度重视食品安全工作,特别是党的十八大以来,出台了一系列加强食品安全工作的重大决策部署。确保乡村群宴市场管理规范、质量安全可控,保障居民吃得舒心、安心、放心,成为农村地区亟待解决的一项课题。

对此,成都部分农村地区开发建立农村群宴管理体系,为农村宴席的安全保驾护航,取得显著效果。近日,本报记者前往成都三道堰泡桐树村,现场观察剖析“坝坝宴”集体聚餐样本,深入调查当地群宴食品安全情况,探究农村群宴的创新模式和智慧管理方法。

从成都市区出发,驱车向西北方行驶20公里,便到了成都人赞赏为上风上水的郫都区三道堰了。千古绝唱的都江堰灌溉工程水渠途经这里,润养了大成都,让这座千年古都生生不息。

“鹰眼”实时监控“坝坝宴”

2月22日,初春的阳光拥抱着三道堰。有阳光的日子对成都人来说就是好日子。对于三道堰泡桐树村村民老吴来说,这一天更是难逢难遇的好日子。第二天,他的女儿就要出嫁,为了和亲朋分享女儿即将成家的幸福,按照当地风俗,他决定办一场“女儿酒”。

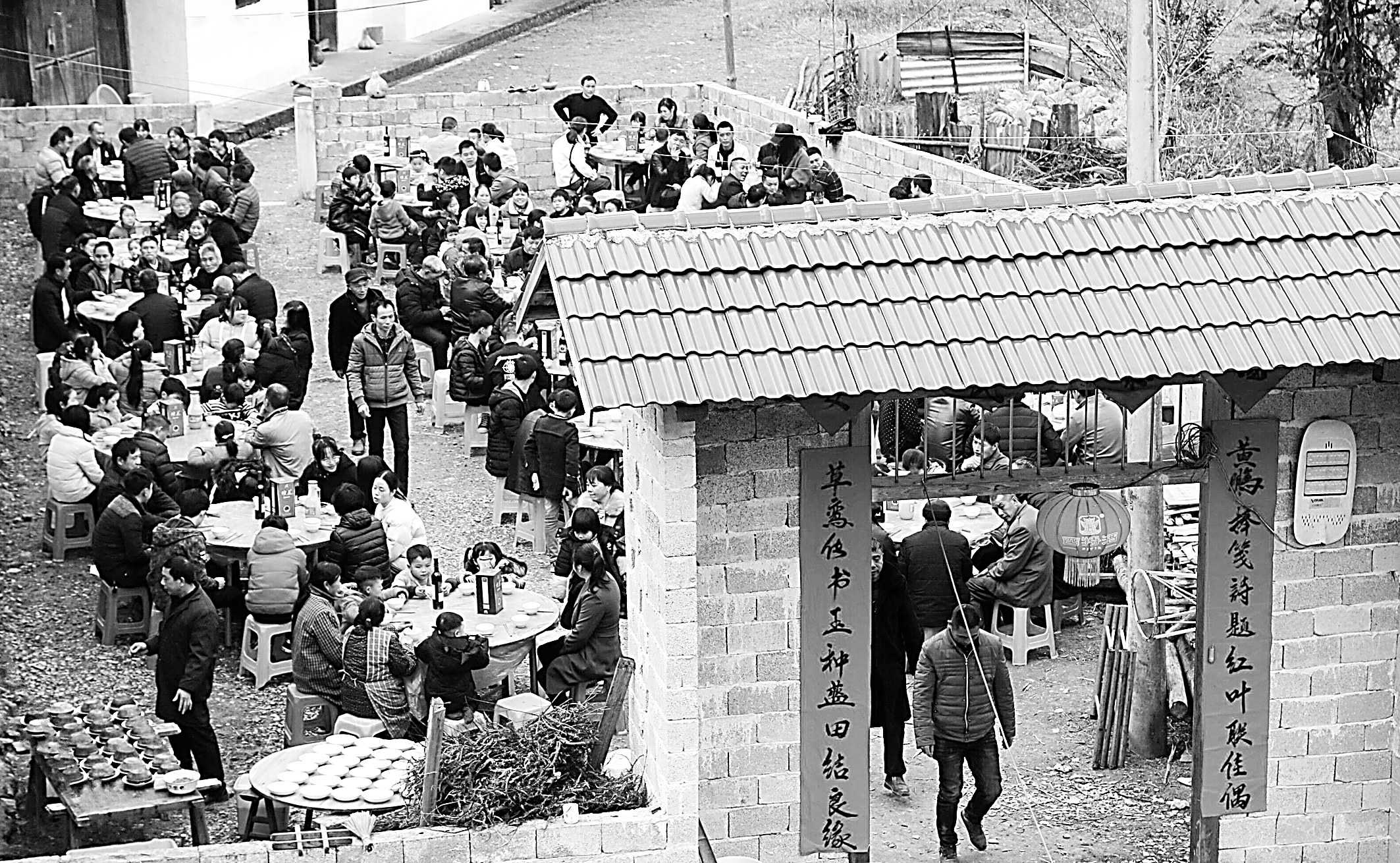

这一天,吴家格外热闹,铺着大红桌布的30张圆形餐桌在屋外宽敞的坝子(当地方言,指较为平整的地面——编者注)里整齐地摆开,亲朋好友围坐在餐桌旁谈笑风生,喜气洋洋。在坝子的另一边,临时搭建的灶台上高高的蒸笼正浓雾升腾,各类食材的阵阵鲜香随风弥漫,惹得人垂涎欲滴……

老吴告诉记者,如今条件好了,办个“坝坝宴”并不太操心。现在农村有很多专业操办“坝坝宴”的团队,你只要把就餐人数和就餐标准告诉“乡厨”,从食品安全报备、食材采购到餐桌餐具摆放,他们都会一条龙整得巴巴适适(当地方言,形容让人感到特别舒心、合适——编者注)。

为了款待前来祝贺的亲朋,老吴的“坝坝宴”除了安排蒸扣肉、蒸丸子、蒸蹄髈等传统的“九大碗”菜系外,还特地增添了炒菜和时令蔬菜等,菜品增加到20个,餐标在每桌700元左右,以确保“坝坝宴”的丰盛。

给老吴家服务的是在当地小有名气的“乡厨”杨师傅,30多岁的他早先一直在成都一家私人餐馆打工。几年前,他看好承办乡村“坝坝宴”的市场前景,便带着妻子回到老家,邀约几名贤惠的农家妇女搭班子,帮人办“坝坝宴”,收入比以前在城里打工翻了好几倍。

22日这天,杨师傅早早来到吴家进行准备。在搭建临时灶台时,杨师傅特地在灶台旁加装了一根高高的杆子,并把随身带来的摄像头架设在杆子上,摄像头正对着临时厨房的作业区。杨师傅说,别看这小小的摄像头,却是神通广大,这是成都市乡村厨师协会自主研发的中国群宴智慧平台的鹰眼系统。中国群宴智慧平台后台通过摄像头对办宴者实时监控,并与成都市食品安全监管部门实现互融互通,对不规范行为进行远程监督和规范,防止食品安全事故发生。

“做我们这行的,必须把食品安全放在第一位,否则就别想做大做强,这也是我愿意主动接受群宴智慧平台和食品安全监管部门监督的原因。”杨师傅边忙活,边和记者讲起作为一名乡厨,该如何重视食品安全。

“坝坝宴”也有海鲜大餐

都江堰市龙池镇的刘大爷今年85岁了,这辈子参加的“坝坝宴”不计其数,但在“坝坝宴”上第一次吃海鲜还是春节前夕自己大孙子结婚的时候。

过去,由于多数乡村厨师都是跟师学艺,半路出家,更没学习过海鲜烹饪方法,加上运输、保鲜等条件不具备,让人们在“坝坝宴”上吃海鲜成为奢望。随着农村生活条件的提升,许多“坝坝宴”举办者也希望在“坝坝宴”上推出海鲜甚至西点等菜品。

为了满足新的市场需求,成都市乡村厨师协会及时在各区、市、县和乡镇建立综合服务站,加强当地食品安全宣传,并通过冷链运输及综合服务站,实现鲜活水产品的运输和销售,并加强乡村厨师烹饪技术和食品安全知识的培训,为乡村群众提供更好的饮食服务。

正是有了乡镇综合服务部和冷链运输的服务,地处边远乡镇的刘大爷才在深山的“坝坝宴”上吃上新鲜的海味。为刘大爷家提供这些新鲜水产品的杨迁富也正是靠冷链运输和成都市乡村厨师协会乡镇综合服务站的平台,成为大学生回乡创业的典型,每年经营鲜活水产品营业额达到500万元。

智慧监管技术探新路

据统计,成都市从事“坝坝宴”服务的乡村厨师达8000多人,每年举办“坝坝宴”80余万场,办理宴席2000万桌;全市每年约有2亿人次参加“坝坝宴”,每年的消费规模超过150亿元。

在成都市双流区,没有几个人不知道李良富这个“坝坝宴”高手。作为一名土生土长的成都人,他从小就受到“九大碗”“坝坝宴”等乡间传统美食的熏陶。后来,李良富成为成都一家涉外宾馆的大厨,月薪数万元。几年前,他最终还是因为迷恋“九大碗”,回到双流,当起了“乡厨”,走村串户,每年为乡村居民的“红白喜事”办厨200多场、8000多桌次。算下来,每年竟有10万人尝到他亲手做的美食。

然而,“坝坝宴”拉动乡村消费市场和旅游市场的同时,也存在着巨大的消费隐患。

“九大碗”不仅是民俗,也是乡村社交的重要平台,于2012年被成都市成功申请成为非物质文化遗产,但是行业发展相对滞后,存在食材不能溯源、操作不规范、办宴区域分散、乡厨难以管理等问题,从而导致职能部门监管难、行业口碑较差、食品安全存在严重隐患。

对此,2015年在成都市食药监局主导下,成都市乡村厨师协会成立。协会致力于行业自律、引领行业发展、传承民俗文化、建立农村群宴管理体系,为乡厨提供交流、学习、培训平台,为乡厨和职能部门之间建立沟通的桥梁。协会联合瑞斯科技公司自主研发了“中国群宴智慧平台”,平台包括智慧群宴报备系统、移动监管系统、食材供应链系统、食材安全追溯系统,利用数字化、信息化、可视化、智能化技术,有效贯通监管部门、社会组织和企业,并与成都市食药监局大数据中心进行无缝对接,为城乡宴席的安全保驾护航。群宴报备系统主要功能有厨师注册、厨师身份认证、厨师在线报备、办宴信息预警、办宴现场设备状态预警(可燃气体、有毒气体检测报警、水源水质pH值检测报警),可实现对农村群宴的信息化监管监控(现场视频传输),利用线上线下相结合的模式在成都12个区市县针对乡厨做食品安全知识培训。

2月22日下午4时半,记者在位于成都市高新区环球中心的“中国群宴智慧平台”后台系统看到,当天晚上,全市正在举办的“坝坝宴”有137场、4020桌。记者现场演示,与分别位于都江堰、新津、双流、郫都区的正在现场作业的5名乡村厨师进行了远程对话,效果非常好。

平台利用视频监管系统,对群宴现场操作实时监督指导,对存在问题及时处理,提高对风险因素的感知、预测、防控能力,真正做到让城乡居民吃得舒心,乡厨办宴安心,职能部门放心。为确保城乡居民舌尖上的安全,协会聚集农产品生产基地、专业食材配送单位,然后与乡村厨师直接连接起来,真正做到从大海到乡村、从田间到厨房的供应服务,匹配“城市—区县—乡镇—村落”的城乡一体多段式冷链物流;结合lOT技术,对仓储、车辆、载具进行温湿度全程监控,并辅以GPS精确定位系统,对整体冷链物流实施信息化管理;食材在流通的过程中,可进行全程追溯,确保食材品质,全新的集成式移动厨房车,拥有多项专利,解决了群宴操作过程中的污染隐患,不仅节能环保、净化水质,且使食材在制作环节实现标准化、流程化、便捷化,开创了“九大碗”制作的全新模式。新型就餐环境,让群众在乡村也能享受到星级酒店般的舒适环境及优质服务,在协会的助推下,形成了全新的“九大碗”模式。

据成都市乡村厨师协会会长付德斌介绍,“中国群宴智慧平台”2018年5月上线运行以来,上线乡村厨师达7000人,注册乡村厨师会员3000多名,完成报备1200万桌,没有发生一起食品安全事故。

□本报记者 颜 伟/文并摄

全文复制

全文复制 上一篇

上一篇