消费维权主题报告(手机类)

2016年1月,中国工商报社在国家工商总局消费者权益保护局指导下,联合国内部分城市工商、市场监管部门,共同围绕2015年手机消费投诉情况分析统计数据,梳理投诉特点及典型案例,形成本报告。

◎监管执法工作情况

2015年,全国移动电话用户数量继续快速增长,截至年底已经超过12.9亿户,其中4G用户超过1.6亿户。针对社会公众普遍使用和关心的重点商品,国家工商总局高度重视,精心部署,认真指导和督促全国工商、市场监管部门加大流通领域商品质量监管力度,并且专门组织手机质量抽检,要求各地认真受理、处理消费者投诉,努力为营造安全、放心消费环境,充分释放消费潜力、服务经济社会发展大局创造有利条件。

全国各级工商、市场监管部门积极贯彻落实总局指示精神,针对手机及配套设备质量加强专项抽检和执法检查,努力提高消费纠纷调解效能,指导经营者积极履行法定义务和社会责任,并全面推进“诉转案”制度,严厉查处手机消费侵权典型案件,有力遏制了手机销售、手机服务领域侵害消费者合法权益的行为,净化了手机消费环境。

◎2015年手机投诉基本情况

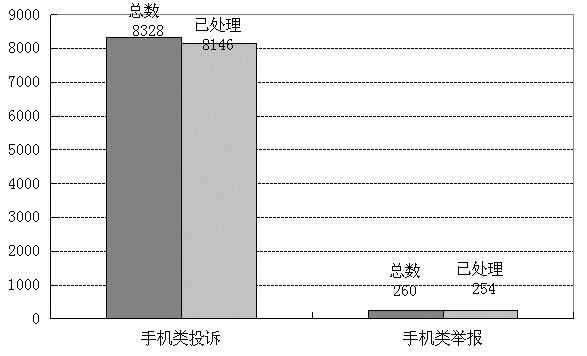

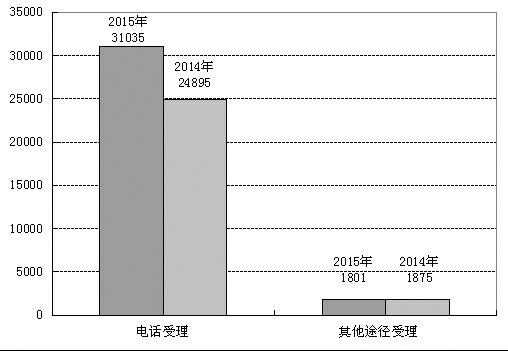

2015年,全国工商、市场监管部门共受理移动电话主机类消费投诉114151件,处理107776件,成功处理83206件;移动电话配套设备类消费投诉8599件,处理8196件,成功处理6284件。

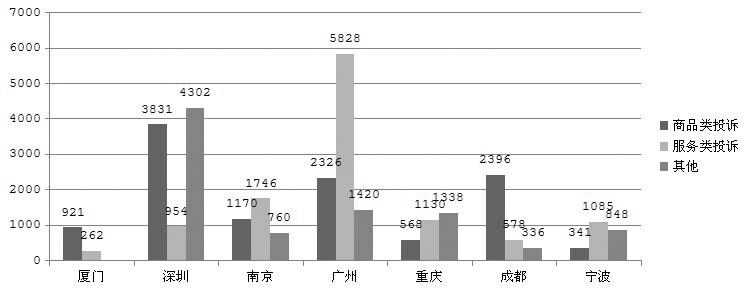

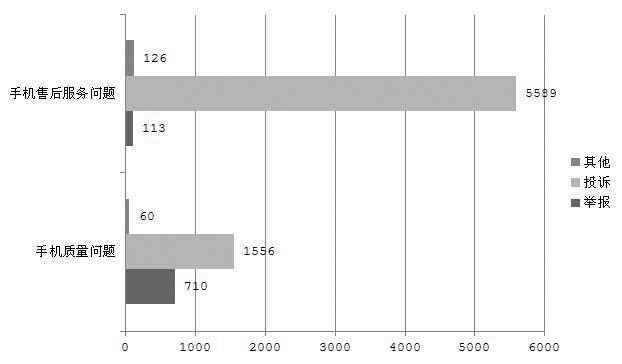

从消费投诉类型看,各地工商、市场监管部门受理的手机服务类投诉数量普遍最多,数量居各类投诉的第一位;手机质量类投诉较多,数量普遍居各类投诉的第二位;其他方面的手机投诉,主要涉及虚假宣传、合同违法、假冒伪劣、货不对版、价格等问题。

在手机服务类投诉中,消费者主要对服务质量存在较大意见,具体包括退换货,三包维修,付费维修,手机检测,商家以系统不稳定、人为操作失误、超卖缺货等理由擅自取消订单或发货不及时,以及收取高额折旧费,服务热线无法打通,售后服务推诿、延滞、不到位等。

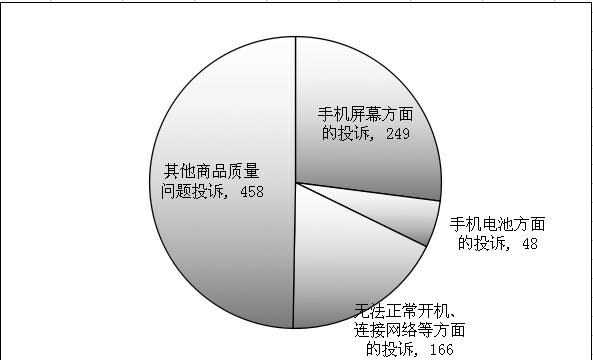

在手机质量类投诉中,主机方面主要涉及屏幕、电路板、摄像头、按键、外壳等,具体表现为手机通话质量差、有杂音、音量小、黑屏、不正常死机、按键失灵、液晶屏显示异常、外壳破裂等。配套设备方面主要涉及电池、预装软件等,包装电池过热、待机时间与宣传不符。另外,消费者对经营者在销售中以次充好存在较多意见,或在购买后发现手机被事前激活以及软硬件有使用痕迹、有故障等问题,怀疑该手机属于二手机、翻新机、官返机、样机、水货机等,并就后续处理产生争议。

◎手机服务领域较为突出的消费侵权行为

1.退换货方面

对于消费者提出退换的手机,不少经销商要求凭检测报告才能予以退换手机;以包装不全为由,向消费者收取包装费。而在检测过程中,经销商、检测点等相互推诿,检测报告中的结论难以令消费者信服。一些经销商则以消费者已经拆开外包装查验商品,或者已经试用过手机、手机配件等为由,拒绝适用七日无理由退货规定或收取高额折旧费等。

2.修理方面

对于硬件出现故障的手机,一些经销商以软件升级为借口搪塞,逃避三包责任;服务热线无法打通,客服人员推三阻四,消费者将手机送修后杳无音信。在维修整机或者屏幕等部件后,手机整机或者相关部件仍然存在故障,无法正常使用。在维修手机其他部位时,告知消费者屏幕碎裂、松动、进灰等,借机强制提供其他维修服务并收取费用。

3.促销方面

一些经销商推出各种优惠促销活动,吸引消费者抢购。当消费者选中某些畅销手机并付款后,经销商又以系统不稳定、人为操作失误、超卖缺货等为由单方面取消订单,事后只给予少量补偿,饱受消费者诟病。对于一些较为畅销的机型,经销商要求购机的消费者额外支付费用,用于购买手机屏幕保修包换等服务。

4.网购方面

不少经销商擅自扩大手机不适用七日无理由退货规定的范围;在宣传网页上,对于不适用退货规定的手机标注提示不明显,在消费者选购过程中,缺乏“一对一”的确认环节。

◎典型案例

1.店家所售港版手机内并无指纹识别功能,却坚称属于硬件故障,要求消费者支付硬件维修费用。

2015年1月,消费者陈先生在某手机店购买港版手机一部。3月7日,在使用指纹识别功能时,发现机内并无此功能。陈先生找到商家,对方说硬件坏了。陈先生找专业维修机构检查,维修技术人员检查后称,机内根本没有指纹识别功能方面的硬件装置。听到陈先生上述情况介绍,商家依然坚称属于硬件损坏,要维修,硬件费必须由消费者自己支付。后经调解,纠纷得到解决,商家被没收涉嫌假冒手机8部,并被立案查处。

2.某手机专卖店货不对版,消费者约定买港版货,拿到的却是日版货。

2015年7月,消费者高先生在某品牌专卖店购买两部手机,共花费9000元。其中4.7英寸(16G金色)一部,购买价4100元;5.5英寸(16G金色)一部,购买价4900元。购买后,高先生发现货不对版,约定购买的是港版,商家给的是日版,协商换回港版无果,且店方态度恶劣。经调解,店方予以退货。

3.对店家作出可实现“越狱”或扩大内存的口头承诺缺乏证据,消费者提起诉讼难以得到支持。

消费者李先生到某手机店,听商家销售员口头宣传称,该店售卖的热门手机可以通过刷机等改变手机内软件数据,实现“越狱”或扩大内存。李先生不假思索地买了该款手机。随后,李先生发现事实并不像店家说的那样,几次要求退货遭拒,便告上法庭。但法官介绍,李先生购买的这款手机并无质量问题,他对店家作出的口头承诺又拿不出相关证据,诉讼请求很难得到支持。

4.在检测中,店方在不告知的情况下,直接刷机应付了事。

2015年12月21日,消费者刘女士在某店购买一部智能手机。12月23日,刘女士使用手机时发现无法连接4G,软件也无法打开,去特约维修点要求店方检测。检测中,店方人员在未告知的情况下,对手机直接刷机,然后告诉刘女士可以使用了。刘女士认为不合理,要求换退货未果。经调解,店方给予了换货处理。

5.新买手机曾被“越狱”,经调解,店方更换同型号手机。

2015年4月23日,消费者黄先生在一家手机专卖店购买一部某品牌手机,使用两天后,发现手机无法开机,便送特约维修部检测。对方检测后表示,该手机被“越狱”过。消费者感到冤枉,因为自己只下载过几个普通软件,根本没有进行过店方所说的“越狱”操

作,于是要求换退货,遭到店方拒绝。经调解,店方给予更换同型号手机一部。

◎消费警示

一是首选正规实体店和资质完备的网络销售平台。购买手机前,应仔细阅读广告宣传页、发票和说明书,保证所购机型信息完全符合,不可轻信超越说明书标注功能范围以外的店方承诺。

二是索取凭证、验兑清单。购买手机时,要认真检查手机主机、配件、质量合格证、三包凭证、购物发票、入网许可证有无异常以及是否齐全,还应详细记载核对购买日期、品牌型号、机身号等信息。

三是充分利用“三包”规定维护自身权益。应当了解国家有关手机“三包”规定的主要内容,用好用足“三包”规定。目前,手机的功能越来越多,要尽可能地在7天或15天内全面自测各项功能,发现问题及时处理。

四是在修理手机时,应当要求修理者如实完整地在“三包”凭证上填写修理者名称、地址、邮政编码、电话号码及维修记录,并注意将修理占用或因无零配件待修延误的时间从“三包”有效期内扣除。另外,消费者换货后,要索取新的“三包”修理凭证,商品的“三包”有效期自提货之日起重新计算。

五是有关七日无理由退货,网络经销商如果有事先声明,或与消费者有事前约定的,可以免除这一责任。同时,由于手机功能复杂,7天有质量问题退货时,检测仍属品牌售后服务负责,这对消费者来说,无疑也是一个难以逾越的沟坎。

本版制图 张 成 喻山澜 周 萍

全文复制

全文复制