本案属于虚假标注食品保质期吗

案 情

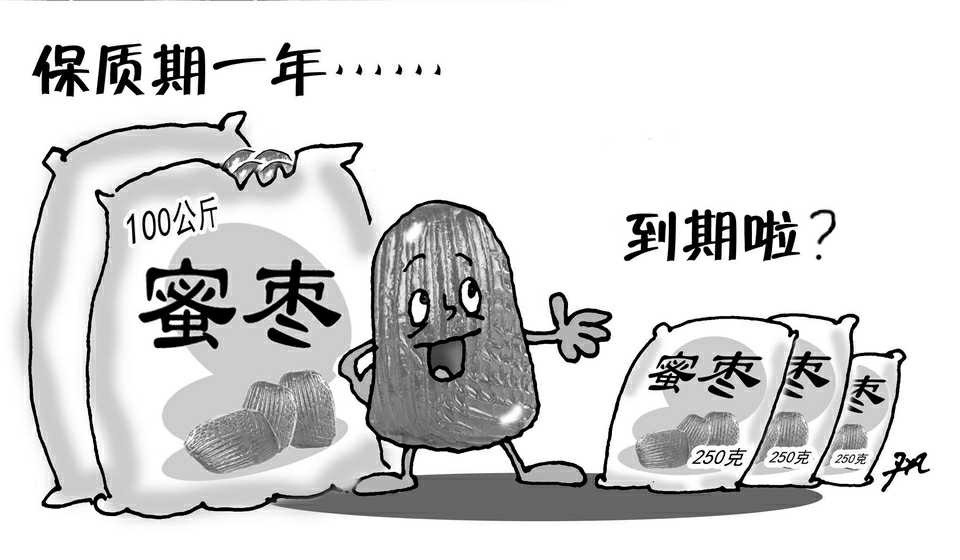

A市场监管局接到消费者举报,称某超市销售的蜜枣超过保质期,要求A市场监管局进行处理。经调查,该超市购进了一批大包装的蜜枣,包装上生产企业标注的保质期为1年,按照生产日期计算,涉案食品在调查之日并未过期。

某超市负责人称,该超市在实际销售前将大包装蜜枣拆开放在货柜上散装称重销售,在商品标签上按照散装食品的要求进行了标注。超市选择一定数量蜜枣用食品袋包装后称重,电脑自动生成称重标签,包含重量、单价、价格和保质期等内容。虽然涉案食品超过了标签上标注的10天保质期,但实际并未过期。

争议焦点

在本案中,某超市的行为违法吗?行为的性质属于虚标保质期,还是销售过期食品?

分 歧

第一种观点认为,某超市的行为违法,应当定性为销售过期食品。在本案中,某超市拆分大包装蜜枣再包装后进行销售,实际上是一种分装行为。虽然商品原保质期很长,销售时间离过期时间很远,但因为某超市实施了分装行为,产品不再是原来的大包装,就应当按照分装的日期和新的保质期,计算和判定该食品是否过期。一般情况下,食品分装后保质期会缩短,按照原来的保质期计算不能确保食品质量和安全。某超市对消费者承诺食品的保质期为10天,超过标称保质期销售食品,应当承担相应责任。

第二种观点认为,某超市的行为违法,应当定性为虚假标注保质期。食品分装是一种需要领取食品生产许可证的加工行为,而不只是简单的再包装。在本案中,某超市在销售散装蜜枣时进行再包装,目的是便于称重和消费者携带,其行为性质与分装有所区别,不应认定其包装销售蜜枣行为属于食品分装。根据《食品安全法》第六十八条的规定,食品经营者销售散装食品,应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。某超市购进蜜枣后拆开大包装放在货柜上按照散装食品进行销售,应当按照上述规定在放置蜜枣的容器上标注。这是超市作为食品经营者销售散装食品应尽的责任和义务。因此,超市应按照上述规定进行标注,不需要在称重的标签上再标注保质期,如果单独制作销售标签也应当标注产品的真实保质期。某超市标注了错误的食品保质期,这种标注会对购买该食品的消费者产生误认,应当认定某超市的行为构成虚假标注保质期。

第三种观点认为,某超市的行为不违法。在本案中,某超市销售的食品实际上没有超过保质期,标称的保质期远远短于实际到期时间,不存在误导消费者的主观故意,不应追究其法律责任。

分 析

笔者认同第二种观点。超市作为食品经营者,应当依照法律、法规和食品安全标准从事食品经营活动。超市在其销售的散装食品的包装袋上贴上标签,其作用是为了标示食品的称重结果,便于消费者和超市进行商品销售的结算。在本案中,某超市管理疏忽,造成称重标签上显示自动生成的固定保质期,而该保质期并非食品的真实保质期。某超市虽然主观上没有虚假标注保质期的故意,但实施了虚假标注的行为,应当依法承担法律责任。

□江苏省南京市 江宁区市场监管局 李 淼

全文复制

全文复制